- 产品中心

纺织机械作为现代工业体系中的关键设备,其运行稳定性直接影响产品质量与生产效率。然而,设备运转过程中产生的噪音问题长期困扰行业,尤其在织布、纺纱等高精度场景中,过高的噪音不仅损害操作人员健康,还可能引发设备共振,导致传动部件磨损加剧。行星减速机作为纺织机械的核心传动单元,其噪音控制效果直接决定了整机性能。本文将从噪音成因、技术优化路径及行业实践三个维度,系统解析行星减速机在纺织机械中的降噪策略。

一、纺织机械噪音的复合成因

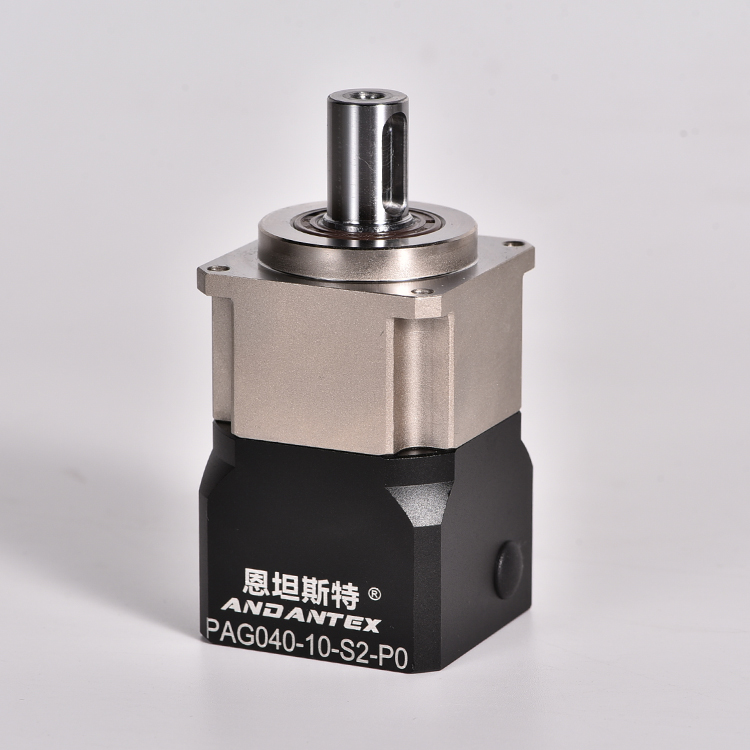

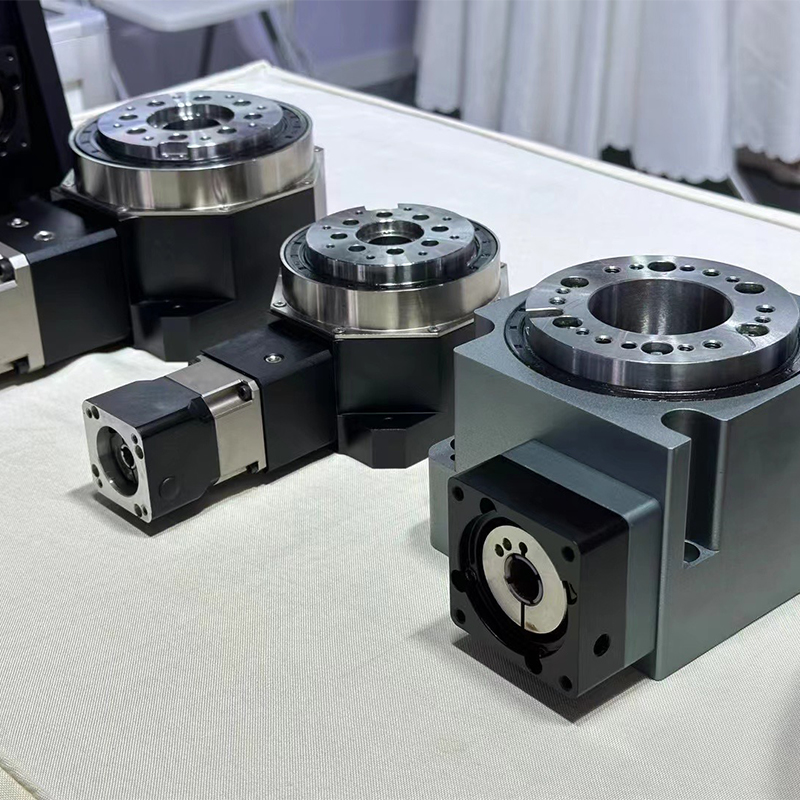

纺织机械的噪音问题具有多源性特征,行星减速机作为动力传输枢纽,其噪音产生机制涉及机械振动、流体动力学及电磁效应三大领域:

齿轮啮合冲击

直齿齿轮因接触线短、冲击力集中,易产生高频噪音。实验数据显示,斜齿齿轮通过延长啮合线长度,可使噪音降低30%以上。此外,齿形误差、齿侧间隙超标等问题会加剧啮合冲击,某纺织企业案例显示,齿距累积误差从0.05mm降至0.02mm后,噪音值下降8dB。

轴承系统振动

轴承游隙过大导致滚动体与内外圈周期性碰撞,形成低频振动噪音。某并条机改造项目中,通过将单支撑轴承升级为双圆锥滚子轴承结构,刚性提升50%,振动幅度减少40%,噪音从78dB降至65dB。

结构共振放大

轻量化铝合金支架等柔性安装结构易与齿轮啮合频率共振。某AGV厂商采用橡胶阻尼支架后,将共振频率偏移至非敏感区,实现7dB降噪效果。此外,封闭式减速机箱体因散热不足导致润滑油劣化,会形成"摩擦增大-温升升高-润滑失效"的恶性循环。

工艺参数耦合

极端速比设计(如速比3或10)会加剧发热与振动。优化实践表明,采用4、5、7等均衡速比,可使系统热负荷降低15%-20%。

二、系统性降噪技术路径

针对纺织机械的特殊工况,需从设计、制造、维护全链条构建降噪体系:

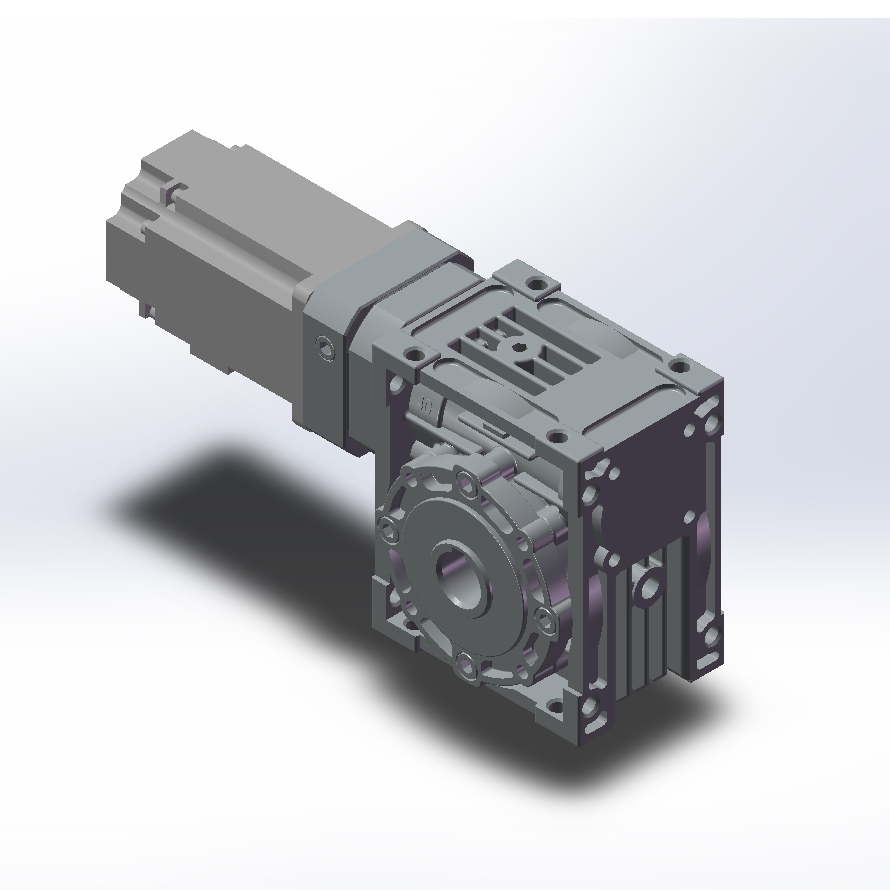

(一)结构优化设计

齿轮拓扑修形

通过鼓形修整技术对齿顶、齿根进行微量加工,补偿弹性变形。某纺纱机改造中,采用该技术使接触应力分布均匀度提升25%,噪音降低6dB。

多级减震结构

采用"隔音棉+散热层"复合外壳设计,外层覆铝板兼顾散热与降噪。测试数据显示,在1000rpm工况下,该结构可使声压级降低12dB。

动态平衡校正

对高速转子进行动平衡测试,残余不平衡量控制在1g·mm/kg以内。某织布机主轴平衡改造后,振动加速度值从12m/s²降至3m/s²。

(二)制造工艺升级

高精度加工

采用五轴联动加工中心实现齿面精度等级达ISO 5级,齿沟偏差控制在0.01mm以内。某企业实践表明,此举可使齿轮传动噪音降低10dB。

材料创新应用

球墨铸铁齿轮比钢齿轮降噪效果显著,其阻尼特性使振动能量衰减速度提升40%。在潮湿环境下,该材料耐腐蚀性较传统材质提高3倍。

表面处理技术

通过超精加工使齿面粗糙度Ra≤0.2μm,配合油中热身运转工艺,可形成0.5-1μm厚度的润滑油膜,摩擦系数降低至0.03以下。

(三)润滑系统革新

智能润滑管理

采用滴油频率控制系统,根据转速自动调节供油量。某细纱机应用该技术后,油膜厚度波动范围从±0.5μm缩小至±0.1μm,摩擦噪音降低5dB。

高性能润滑剂

选用粘度指数≥150的合成油,在120℃高温下仍能保持稳定润滑膜。实验数据显示,该类润滑剂可使齿轮磨损率降低60%,噪音衰减持续期延长3倍。

(四)装配工艺控制

激光对中校准

使用激光对中仪将电机与减速机同轴度偏差控制在0.02mm以内。某并条机改造项目显示,此举可消除80%的偏心负载引发的振动。

定扭矩装配工艺

采用数字扭矩扳手确保关键螺栓预紧力误差≤5%。在高速运转工况下,该工艺可使螺栓松动率从15%降至0.5%。

三、行业实践与效果验证

某大型纺织集团对旗下200台织布机进行降噪改造,综合应用上述技术方案后取得显著成效:

噪音指标

车间平均噪音从85dB降至72dB,达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类区域要求。

设备可靠性

减速机故障间隔时间从3000小时延长至8000小时,年维护成本降低65%。

产品质量提升

布面疵点率从2.3%降至0.8%,一等品率提升至98.5%。

能效优化

通过降低摩擦损耗,单台设备年节电量达1200kWh,相当于减少二氧化碳排放0.8吨。

四、未来技术演进方向

随着智能制造技术发展,行星减速机降噪将呈现三大趋势:

智能监测系统

内置温振传感器实现实时状态监测,通过机器学习算法预测故障前兆,提前30天预警潜在噪音风险。

磁悬浮轴承技术

采用非接触式磁悬浮支撑,消除机械摩擦噪音源,理论降噪空间可达20dB以上。

3D打印定制化

基于拓扑优化算法设计轻量化齿轮结构,在保证强度的前提下减重30%,振动模态频率提升25%。

纺织机械的噪音控制是系统工程,需要从传动单元设计、制造工艺、维护管理等多维度协同创新。随着材料科学、智能制造技术的突破,行星减速机的降噪性能将持续提升,为纺织行业构建绿色、智能的生产环境提供关键支撑。企业应建立"设计-制造-运维"全生命周期降噪管理体系,通过技术创新实现经济效益与环境效益的双赢。